Quartieri

STALIN DA TAVOLO

DEDO ROSSI - 24/07/2020

Davanti al cancello di casa, al numero 70 del viale Belforte, si era formato un gruppo di persone. Molti erano del viale, altri non li avevo mai visti. Da un furgone era stato scaricato un tavolo, un tavolo quadrato da cucina. E poi due sedie. Poi altre due. In bicicletta una donna del Castello aveva portato una tovaglia, di quelle che si stendono nel tinello.

Era l’inizio di marzo del 1953, mi pare il giorno 7. Non capivo cosa stesse succedendo. Era un sabato mattina. Un uomo (sapevo che abitava vicino al Brenta, in via Brunico) con una scopa aveva cominciato a pulire l’asfalto con la cura di un pavimento di casa. Nessuno pronunciava parola. Dal giardino, mia madre e mia zia curavano i fiori, ma orecchio e sguardo erano verso quel tavolo. Io pedalavo avanti e indietro, senza allontanarmi troppo.

Dalla corriera numero quattro, quella che andava al cimitero, era scesa la Vasconi con le borse della Standa e con le due figlie alte e belle. Solo uno sguardo verso il tavolo. Era scesa anche la zia Giovanna, la zia degli Ermoli, a testa bassa elegante come d’abitudine. Aveva guardato verso il gruppo e si era allontanata lungo il viale, due case dopo.

Sarà passata mezz’ora, non di più, quando un ragazzo aveva pianto. Una donna gli aveva detto di smetterla, di non fare il bambino, che non si doveva piangere. Si erano intanto fermati passanti ed erano iniziate le prime parole e le curiosità. E improvviso un silenzio di stupore. Poi le parole erano man mano aumentate di volume, sempre con rispetto.

“E’ morto Stalin”. “E’ morto Stalin”. “Ieri sera è morto Stalin, alle 21,50”, spiegava quello meglio informato. “E’ morto Stalin? Non è possibile”.

Erano comparse le prime copie de L’Unità : “Onore al grande Stalin”, c’era scritto in alto. E poi, a nove colonne, un titolo che gridava dolore: “L’opera di Stalin è immortale. Viva la sua causa invincibile”.

Chi arrivava aveva appena acquistato all’edicola di fronte L’Unità, qualcuno La Prealpina per abitudine. Un altro, giacca e cravatta, apriva vistoso l’ Avanti, con il suo titolo “La morte di Giuseppe Stalin è un lutto per l’umanità intera”. Adesso tutti leggevano. Solo a questo punto mi ero accorto che alcuni uomini avevano un fazzoletto rosso al collo. Parlavano. Si ascoltavano commenti sempre uguali: commenti brevi, per spiegare e per lasciare subito spazio al silenzio commosso.

Poi era comparso un quadro con una cornice dorata e una grande faccia di Stalin, con quei suoi baffi uguali a quelli della foto di mio nonno Emilio al cimitero. Il tavolo era diventato un altare, con il quadro fissato in verticale, un vaso di fiori rossi, una tovaglia rossa e un grande libro aperto, come un Vangelo alla domenica.

Di Stalin non sapevo niente. Io avevo sette anni. La mia famiglia votava Democrazia Cristiana, salvo sorprese, e Stalin stava dall’altra parte. Il solo nome metteva una certa inquietudine in casa mia. E mia madre quel giorno mi aveva proibito di uscire dal cancello e di avvicinarmi al tavolo.

Mio padre quel sabato mattina era stato come sempre in negozio in via Cavour e al ritorno non aveva detto parola. Aveva salutato persone e altre avevano salutato lui con cordialità. Ma non gli piaceva l’idea che ci fosse un tavolo davanti al nostro cancello. E poi, proprio Stalin.

A me, invece, il nome di quel personaggio vestito come una specie di guardia di frontiera del Gaggiòlo, con qualche mostrina in più, aveva creato curiosità. Qualcuno mi aveva raccontato che Stalin era una specie di soprannome che significava “uomo d’acciaio”. Mi aveva colpito che avesse anche un secondo soprannome, Koba, cioè “l’indomabile”. Da noi nessuno ha due soprannomi. Ma soprattutto era la sfilza di nomi veri, quelli che noi diremmo “di battesimo”, ad attirare la mia attenzione per la loro stranezza e perché mi divertivo a storpiare alla russa i nomi dei miei genitori. Il vero nome di Stalin era Josif Vissarionovic Dzugasvili, o una cosa simile. Difficile anche da pronunciare, meglio continuare a chiamarlo Stalin.

Del resto non sapevo niente. Milioni di soldati russi erano morti combattendo contro il nazismo. Ma, in silenzio, altri milioni di russi erano stati decimati da Stalin nei campi di lavoro, i gulag sovietici. Di tutto questo, allora, non si parlava. Anzi, non lo si immaginava neppure. L’avrebbe raccontato Kruscev solo un paio d’anni dopo.

Dalla parte opposta del viale, vicino alla casa dei Gandini, avevano già istallato i tabelloni per le elezioni di fine mese. Qualche manifesto era per me incomprensibile: parlava di “legge truffa”, di percentuali e di premi di maggioranza. Altri mettevano ansia: “Madre! Salva i tuoi figli dal bolscevismo. Vota Democrazia Cristiana”. Quale terribile destino era per me alle porte? Eppure di fianco avanzano altri bambini sorridenti e felici con lo sguardo verso un futuro sicuramente radioso per ragioni opposte, con la scritta: “Per l’avvenire d’Italia, vota Partito Comunista Italiano”. Più sotto a destra un Garibaldi dalla faccia buona, con il poncho bianco al posto del solito poncho rosso, spiegava: “Non votate per me. Non ho mai aderito al Fronte Democratico Popolare”.

Davanti al tavolo, decine e decine di persone, rispettosamente in fila, si fermavano un istante per porre una firma. Qualcuno alzava il pugno chiuso. Una donna aveva toccato il quadro, per rendere concreta la vicinanza. Erano presenti socialisti e comunisti, tutti quelli del Circolo, ma chi gestiva l’organizzazione mi pare si chiamasse Caremi, un ex panettiere invalido del lavoro, che aveva dedicato la vita al partito. Aveva una figlia insegnante e due figli musicisti di cui era orgoglioso, tanto quanto di essere comunista.

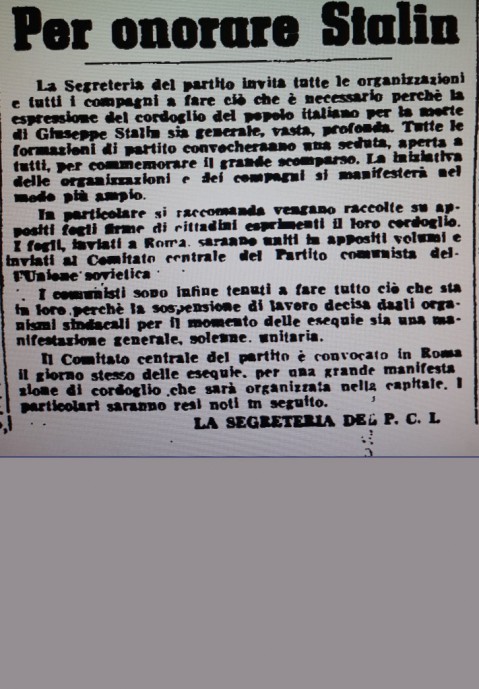

Il librone si riempiva di firme, tante, scritte lentamente per stare nelle righe, messe lì con impegno calligrafico perché il momento richiedeva un gesto solenne, un gesto fatto bene. Il quotidiano comunista L’Unità aveva espressamente invitato tutti i compagni a promuovere raccolte di firme che sarebbero poi state inviate in Unione Sovietica come testimonianza della fedeltà italiana e del dolore per la morte del capo e guida dei comunisti. Ed esaurito il primo libro ne era comparso un altro. E poi un altro ancora.

La corriera numero quattro, ogni venti minuti, davanti a quel tavolo scaricava gente che tornava da Varese. Qualcuno si fermava incuriosito. Chi firmava, chi proseguiva fingendo distrazione. Dalla casa di fianco, quella dei Pellegrini sopra il bar Giardino, la zia Giacomina era da ore alla finestra ferma, immobile, pietrificata ad osservare quell’andare e venire di gente. Era una curiosità strana la sua, direi una curiosità inquieta.

Una donna del viale si era avvicinata a mia madre, vicino al cancello. “Signora Rossi, una firma per Stalin non ce la mette anche lei? ”. Fumava Turmac, quelle ovali. Non so cosa avesse risposto mia madre, per esprimere il suo rifiuto. E la donna: “Ma lo sa che la sua bella villa se vinciamo noi a fine mese diventerà la sede del partito?”

Non l’aveva raccontato a mio padre. Ma mia madre, quella notte, non aveva chiuso occhio.

You must be logged in to post a comment Login