- Autori

- A-L

- GIUSEPPE ADAMOLI

- MARIO AGOSTINELLI

- CHIARA AMBROSIONI

- DINO AZZALIN

- GUIDO BELLI

- ENRICO BIGLI

- GUIDO BONOLDI

- ARTURO BORTOLUZZI

- ANNA MARIA BOTTELLI

- CARLO BOTTI

- MANIGLIO BOTTI

- MARIO CARLETTI

- PIETRO CARLETTI

- OVIDIO CAZZOLA

- ROBERTO CECCHI

- CESARE CHIERICATI

- VINCENZO CIARAFFA

- SILVANO COLOMBO

- EMILIO CORBETTA

- ROCCO CORDI’

- GIAMPAOLO COTTINI

- FERNANDO COVA

- PAOLO CREMONESI

- VALERIO CRUGNOLA

- GIOVANNA DE LUCA

- GIANFRANCO FABI

- ROSALBA FERRERO

- SANDRO FRIGERIO

- FABIO GANDINI

- JANUSZ GAWRONSKI

- GIOIA GENTILE

- ROBERTO GERVASINI

- LIVIO GHIRINGHELLI

- MARGHERITA GIROMINI

- KÀMELON

- ENZO R. LAFORGIA

- MASSIMO LODI

- M-Z

- FELICE MAGNANI

- BARBARA MAJORINO

- don ERNESTO MANDELLI

- FABRIZIO MARONI

- ROBERTO MOLINARI

- ANNALISA MOTTA

- SABRINA NAREZZI

- LUISA NEGRI

- LUISA OPRANDI

- ETTORE PAGANI

- ALBERTO PEDROLI

- CLAUDIO PIOVANELLI

- MARCO PIPPIONE

- COSTANTE PORTATADINO

- SERGIO REDAELLI

- ELENA RONDINI

- ROBI RONZA

- ROMITE AMBROSIANE

- DEDO ROSSI

- FRANCESCO SPATOLA

- STER

- RENZO TALAMONA

- fra GIANNI TERRUZZI

- AMBROGIO VAGHI

- FLAVIO VANETTI

- PIERFAUSTO VEDANI

- Don ERMINIO VILLA

- ALFIO FRANCO VINCI

- PAOLA VIOTTO

- PIERO VIOTTO

- FEDERICO VISCONTI

- MARCO VITALI

- MARCO ZACCHERA

- VEZIO ZAFFARONI

- DANIELE ZANZI

- EDOARDO ZIN

- A-L

- Numeri precedenti

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

- Opinioni

- Cara Varese

- Incontri

- Divagando

- Il Viaggio

- Apologie Paradossali

- Agenda

- Lettere

- Garibalderie

- In Confidenza

- Noterelle

- Parole

- Pensare il Futuro

- Presente storico

- Urbi et Orbi

- Donne

- Il racconto

- Zic & Zac

- Il Mohicano

- Souvenir

- L’intervista

- Nonno di frontiera

- La cruna dell’ago

- Stili di Vita

- Qui Haiti

- Molina Gallery

- La Lente d’Ippocrate

- Quartieri

- Quella volta che

- Gente comune

- Il punto blu

- Eh, la vita la vita

- Lettera alla città

- Artemixia

- Andateci

- Fisica/Mente

- Sarò Breve

- Pensieri Impensati

- Memoires

Cultura

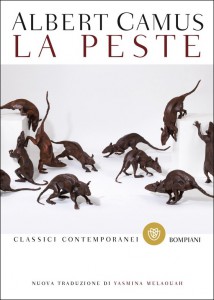

VIRUS/6 “LA PESTE”

BARBARA MAJORINO - 06/03/2020

Letteratura ed epidemia non è un binomio così inconsueto. Dopotutto le novelle del “Decameron” vennero narrate da dieci giovinetti che se ne stavano al di là delle mura mentre a Firenze infieriva una pestilenza. L’idea di ambientare romanzi con lo sfondo minaccioso delle epidemie, non è certo nuova. Oltre al citato Decameron di Boccaccio, abbiamo “I promessi sposi” di Manzoni, “La peste a Londra” di Defoe, “Morte a Venezia” di Thomas Mann, laddove a procurare morte era il colera nella cornice di una città lagunare dalle atmosfere languide e agonizzanti. Sempre il colera è la minaccia geografico-epidemica in Cina ne “Il velo dipinto” di W.S. Maugham. La malattia, il morbo, le nostre paure, lo stato di calamità e di necessità, le misure coercitive che inevitabilmente scattano dall’alto per contenerla, mettono a nudo più che mai i caratteri delle persone, la nostra tempra, le nostre capacità di resistenza e resilienza.

Letteratura ed epidemia non è un binomio così inconsueto. Dopotutto le novelle del “Decameron” vennero narrate da dieci giovinetti che se ne stavano al di là delle mura mentre a Firenze infieriva una pestilenza. L’idea di ambientare romanzi con lo sfondo minaccioso delle epidemie, non è certo nuova. Oltre al citato Decameron di Boccaccio, abbiamo “I promessi sposi” di Manzoni, “La peste a Londra” di Defoe, “Morte a Venezia” di Thomas Mann, laddove a procurare morte era il colera nella cornice di una città lagunare dalle atmosfere languide e agonizzanti. Sempre il colera è la minaccia geografico-epidemica in Cina ne “Il velo dipinto” di W.S. Maugham. La malattia, il morbo, le nostre paure, lo stato di calamità e di necessità, le misure coercitive che inevitabilmente scattano dall’alto per contenerla, mettono a nudo più che mai i caratteri delle persone, la nostra tempra, le nostre capacità di resistenza e resilienza.

Si torna a parlare di Albert Camus (1913-1960), di cui ricorrono quest’anno i 60 anni dalla morte, e del suo romanzo “La Peste” forse perché in quest’opera le dinamiche esistenziali vengono messe particolarmente a nudo, e perché il tema dell’Assurdo, tanto caro allo scrittore, sembra più che mai attuale e pertinente con quanto avviene oggi. Si pensi a quante “assurdità” e paradossalità dobbiamo sottostare in questi giorni difficili: cinema e teatri chiusi, ma supermercati affollati, dove è comunque possibile venire contagiati. Partite di pallone con tornei giocati a stadi vuoti, ma che devono produrre alti indici di audience ai grandi network mondiali. Ma soprattutto, devono recare sollazzo ai contagiati: in metafora, i nuovi “appestati” del XXI secolo (passatemi la similitudine anche se l’attuale virus, per fortuna, non è così letale), seduti sui divani durante le loro quarantene forzose. E qui viene in mente un altro grande scrittore dell’Assurdo: Samuel Beckett nella sua pièce teatrale “Finale di partita”. La psicosi innescata dal coronavirus ha strappato i panni di cui ci vestiamo ogni giorno per lasciarci inermi e disperatamente attaccati alla vita. È in momenti come questi che essere solidali e coraggiosi richiede uno sforzo quasi sovrumano. E non si tratta di una degenerazione dei nostri tempi – come sostengono i nostalgici di un’età dell’oro mai esistita – quanto delle paure e delle angosce più recondite che caratterizzano il nostro essere umano, troppo umano. Se i supermercati delle nostre città lombarde sono stati depredati e l’Amuchina venduta in poche ore, è perché in fondo, escludendo gli episodi di sciacallaggio, siamo spaventati. Nell’opera corale di Camus, nella quale tira sapientemente i fili di tutti i personaggi catapultati in situazione drammatica, compare una dolente commedia umana in tutta la sua complessità: il generoso, lo sciacallo approfittatore, il burocrate, il cinico, il razionale, l’uomo di fede, ecc.

Innanzitutto va sottolineato che Camus, ha provato sulla sua stessa pelle l’ansia di una grave malattia dalla quale fu colpito in giovanissima età e la paura di non poter guarire: a diciassette anni scoprì infatti di essere affetto da tubercolosi polmonare, patologia che lo accompagnò fino alla morte. Nel 1937 questo male impedì allo scrittore di presentarsi all’abilitazione all’insegnamento della filosofia nei licei. A causa di ciò, Camus fu pure respinto come volontario durante la II Guerra Mondiale e, per ricevere le cure necessarie, dovette soggiornare a Chambon-sur-Lignon, a Cabris e nei Vosges.

Quando terminava il secondo conflitto mondiale e le ferite erano ancora laceranti, Albert Camus seppe raccontare, come nessuno aveva fatto prima di lui, l’angoscia profonda che la guerra aveva instillato nell’animo di milioni di donne e uomini in tutto il mondo. Quanto era accaduto, sembrava impossibile da rappresentare. Così lo scrittore franco-algerino si affidò alla sua arma più potente, l’immaginazione letteraria, dando vita a uno dei romanzi più intensi e significativi del XX secolo. Tuttavia sarebbe troppo semplicistico interpretare questo romanzo, unicamente come metafora della guerra e del nazismo. Una metafora pur sempre storicamente determinata che non poteva bastargli, dato che l’ambizione filosofica e narrativa di Camus è quella di non sottomettersi alla dea Storia superando il contingente. Fu proprio questa sua aspirazione a costituire il motivo principale del suo dissidio filosofico con Sartre.

“La Peste”, è l’irruzione dell’inconsueto, dello sgomentevole, del disturbante e perturbante, di ciò che è rovinoso nelle vite degli uomini fino a sconvolgerle e travolgerle in modo del tutto inatteso. Inizia piano piano con la comparsa di disgustosi topi che si introducono in appartamenti di persone benestanti della città. Questi topi barcollano, perdono sangue, si dimenano e lanciano acuti squittii, prima di morire a pancia insù. Dapprima accade in modo episodico e sporadico, poi in maniera sempre più pervasiva e infestante, in uno scenario da romanzo distopico. Parallelamente a ciò, avvengono le morti improvvise dei vari abitanti aggrediti da strani dolori e gonfiori nei loro corpi colpiti da quella peste che dapprima non viene riconosciuta come tale. Del resto, non viene nemmeno nominata, tanto è forte il tabù. Il tutto, accompagnato dalle solite diatribe tra i cosiddetti esperti, da una stampa più interessata ai topi nelle strade che agli uomini morti soli nelle loro stanze.

Nel romanzo di Camus, Orano (da lui definita “brutta”, “senza piccioni, senza alberi e senza giardini”) è la città algerina colpita da un’epidemia orrenda e implacabile. Isolata, affamata, incapace di fermare la pestilenza, la città diventa teatro di passioni di un’umanità che si agita tra disgregazione e solidarietà, in una tragica polifonia di personaggi e vicende. La fede religiosa, l’edonismo di chi non crede alle astrazioni, né è capace di “essere felice da solo”, il semplice sentimento del proprio dovere (è il caso del dott. Rieux) sono i protagonisti della vicenda; l’indifferenza, il panico, lo spirito ottusamente burocratico sovente accompagnato dall’egoismo gretto e meschino sono, invece, i sodali più fanatici del morbo. Ci sono libri in grado di travalicare i confini del tempo e dello spazio per condurci nei meandri dell’animo umano e svelarcene gli anfratti più segreti. Quando questa alchimia accade, significa che tra le mani stiamo stringendo un prezioso “classico”. In tempi difficili, forse apocalittici come questi, dove le paure più ancestrali riaffiorano inevitabilmente alla superficie del nostro io, è il momento di affidarci ai classici per trovare, se non la risposta alle nostre domande, almeno quella lucida equidistanza che ci permette di placare l’ansia dalle troppe dubbiosità che affliggono la mente. È il passato che guida il futuro incerto. Niente e nessuno possono lenire la nostra angoscia, ma forse possiamo per una volta, soffermarci e riflettere su quanto la psicosi da virus abbia rivelato del nostro essere, al di là delle epoche e del contesto sociale in cui viviamo. Poiché, di fronte alla morte, siamo tutti umanamente spaventati, umanamente piccoli, ma soprattutto umanamente soli. Attraverso una sorta di paradosso ontologico, ne “La Peste”, «création contre Dieu» secondo le intenzioni dell’Autore che si dipana sotto un cielo muto, la medicina non rifiuta, per uno scopo comune, il contributo della fede, consapevole della propria incapacità a fornire risposte inerenti l’orizzonte del trascendente, quelle che nemmeno la Scienza può fornire. Alla fine il flagello dell’epidemia passa e gli abitanti di Orano tornano a guardare le stelle, festeggiando con fuochi d’artificio la fine dell’incubo. Solo il dott. Bernard Rieux, il vero narratore-protagonista di questa terra desolata che il lettore scoprirà solo alla fine, è consapevole che “quell’allegria era per sempre minacciata” (uso le parole dell’Autore).

“Sapeva quello che ignorava la folla e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine d’anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valige, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice”. Camus attraverso le cronache mediche imparziali di Rieux, ci mette in guardia che esiste un virus dell’anima insito negli uomini, difficile da estirpare alla radice.

You must be logged in to post a comment Login