Presente storico

MALAPARTE REPORTER DALL’AFRICA

ENZO R. LAFORGIA - 22/02/2019

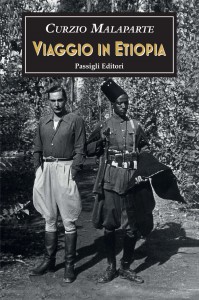

Si intitola “Viaggio in Etiopia e altri scritti africani” il libro curato da Enzo R.Laforgia e edito da Passigli che uscirà il 28 febbraio (pagine 192, euro 18,50).

Si intitola “Viaggio in Etiopia e altri scritti africani” il libro curato da Enzo R.Laforgia e edito da Passigli che uscirà il 28 febbraio (pagine 192, euro 18,50).

È difficile avvicinarsi a Curzio Malaparte. Il racconto della sua vita, ricco di ambiguità e contraddizioni, spesso ha fatto ombra alla qualità della sua scrittura e alla straordinaria intelligenza che ha dimostrato nel comprendere il suo tempo e gli eventi drammatici che lo hanno caratterizzato. Forse una chiave di lettura per accostarsi a Kurt Erich Suckert (questo il suo vero nome) sta proprio nel considerare il tempo che gli è toccato vivere. Nato nel 1898 e morto nel 1957, più della metà dei suoi cinquantanove anni fu attraversata dalla lunga guerra dei Trent’anni del Novecento. Anzi, dalla «guerra lampo dei Trent’anni», come egli stesso con grande intuito definì il conflitto europeo in Kaputt, romanzo che, in epoca più vicina a noi, ha riscosso l’entusiasmo di personalità del calibro di Milan Kundera.

Non possiamo, qui, riassumere la vita intensissima dello scrittore, che da quando aveva sedici anni ha inseguito le guerre su tutti i fronti d’Europa: da quello orientale ai campi di Bligny, nel 1915-1918; dalle Alpi alla Grecia e ai Balcani, dal 1940 al 1941; dall’Ucraina alla Romania e alla Bielorussia; da Leningrado all’Italia, durante la lotta di Liberazione.

Nel turbinoso vortice delle sue esperienze, una in particolare era stata per molto tempo trascurata: quella relativa ad un viaggio in Etiopia compiuto nei primi mesi del 1939. A quella data lo scrittore stava cercando di ricucire lo strappo consumato con il fascismo. Nel 1933, tornando in Italia da un viaggio in Inghilterra e in Francia per conto del «Corriere della Sera», era stato arrestato e condannato a cinque anni di confino (in realtà, dopo un anno e mezzo circa, aveva riacquistato la piena libertà). Questa vicenda, che di politico aveva ben poco, traeva origine dall’inasprimento dei rapporti con Italo Balbo.

Dopo la guerra d’Etiopia, per la quale non fu accolta la sua richiesta di prendervi parte, lo scrittore si candidò a verificare gli effetti civilizzatori (come si diceva allora) del colonialismo fascista. Convinse il Ministero della Cultura popolare (che gli versò la bellezza di 25mila lire) ed il «Corriere della Sera» (che lo pagò con altre 25mila lire) a sostenere il suo progetto. Il risultato di questa esperienza non fu un libro (come pure aveva promessa a Mondadori), ma un interessante reportage, pubblicato sulle pagine del quotidiano milanese tra maggio e novembre di quello stesso 1939, più qualche appendice pubblicata per «La Lettura» e per una rivista concorrente alle testate di via Solferino.

Ho iniziato ad interessarmi a questa particolare avventura malapartiana alla fine degli anni Novanta. Avevo avuto modo di presentare i primi risultati di quella mia ricerca in Francia e in Italia, nel corso di convegni di studi e su riviste specialistiche. Nel 2006, con l’editore Vallecchi, avevo realizzato un volume intitolato Viaggio in Etiopia e altri scritti africani, che ebbe una buona accoglienza, tanto da essere poi pubblicato in Francia. Negli ultimi anni l’interesse per il maledetto toscano (o toscano maledetto) ha conosciuto nuovo impulso. Soprattutto in Francia, dove Malaparte è considerato oramai un classico della letteratura europea del Novecento e dove recentemente, alla fine del 2018, gli è stato dedicato un volume, diretto da Maria Pia De Paulis della Sorbonne e al quale anch’io ho collaborato, nella prestigiosa collana dei Cahiers de l’Herne.

Gli articoli dedicati al viaggio in Etiopia sono interessanti, a mio avviso, per almeno tre ragioni: rappresentano una tappa importante nella maturazione di quello stile «surreale», come lo definì lo stesso scrittore, che offrirà le prove migliori con i due grandi romanzi Kaputt e La pelle; testimoniano della difficoltà di comprendere, per un italiano dell’Italia di allora, l’alterità africana; offrono una rarissima testimonianza della resistenza etiopica all’occupazione italiana. Ad un certo punto, infatti, Malaparte abbandonò il suo programma di viaggio, che avrebbe dovuto condurlo là dove più evidenti erano i segni dell’intervento colonizzatore fascista e si mise al seguito dei battaglioni eritrei che davano la caccia ad uno dei più famosi leader della resistenza etiopica: Abebé Aregai. Questi era il Capo della polizia ad Addis Abeba all’epoca dell’occupazione italiana e guidò la lotta patriottica degli etiopici sino al 1941, quando l’Italia perse definitivamente i suoi possedimenti coloniali. Naturalmente, Malaparte accordò la sua penna alla vulgata del regime. Pertanto Abebé Aregai fu rappresentato secondo i peggiori stereotipi della propaganda fascista. Ma il ricordo dei combattimenti contro gli sciftà o briganti (così li definiva la propaganda fascista) rimase impressa a lungo nella sua memoria, tanto da riaffiorare sino alla fine dei suoi giorni, dal momento che fu evocata nei suoi romanzi, a partire da Il sole è cieco, pubblicato a puntate nel 1941 e poi in volume nel 1947, sino all’incompiuto Mamma marcia, uscito postumo, ma la cui stesura risalirebbe ai primi anni Cinquanta. Anche allora, Malaparte non mancò di prendere parte direttamente alle azioni militari, al punto da guadagnare una Croce di guerra per aver suscitato – come si legge nella motivazione – «l’ammirazione degli ufficiali e coloniali tutti per l’alto spirito con cui superava disagi e fatiche e per lo sprezzo del pericolo, sereno coraggio e nobile orgoglio di razza, dimostrati durante uno scontro con i briganti».

È una figura tragica, quella del nostro scrittore, costretto per gran parte della sua vita a fare i conti con l’esperienza della morte prodotta su una scala sempre più vasta dalle guerre novecentesche. Allo spettacolo della sofferenza, della morte e della distruzione Malaparte si accostò sempre con pudore, offrendo una onesta e coraggiosa rappresentazione dell’umanità colpita dall’insensatezza della guerra. Perché, osservati da vicino, gli uomini che «muoiono come le stagioni», come scrisse dall’Ucraina nel 1941, perdevano le fattezze del nemico per manifestarsi in tutta la loro fragile e delicata umanità:

«Strani, i morti di questa guerra. Giacciono fra il grano, come una apparizione arbitraria. Così estranei, anche, a quel cielo immenso, appoggiato lievemente sul ciglio delle colline. Il respiro del grano si diffonde nel cielo con toni verdi e gialli. Il vento passa nei campi come un’onda, l’onda del grano batte all’orizzonte, si ode il lungo, misterioso fruscio delle messi. I morti come naufraghi gettati a riva dalla tempesta. Gettati a riva dalla dolce onda del grano».

You must be logged in to post a comment Login