Cultura

TRE POETI PER L’ITALIA

MANIGLIO BOTTI - 08/09/2017

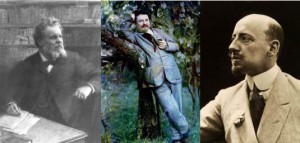

Poco meno di un mese fa, nel giorno di San Lorenzo che in Romagna, ma non solo, è o dovrebbe essere una “festa” della poesia, si parlava della triade dei grandi poeti italiani che segnarono il passaggio del XIX sul XX secolo: Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. Due – Pascoli e D’Annunzio – nati sulla costa adriatica, il Carducci su quella tirrenica. Come a dire, ma è una battuta, che il mare in qualche modo influenzi il sentimento e la sensibilità poetica.

Poco meno di un mese fa, nel giorno di San Lorenzo che in Romagna, ma non solo, è o dovrebbe essere una “festa” della poesia, si parlava della triade dei grandi poeti italiani che segnarono il passaggio del XIX sul XX secolo: Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. Due – Pascoli e D’Annunzio – nati sulla costa adriatica, il Carducci su quella tirrenica. Come a dire, ma è una battuta, che il mare in qualche modo influenzi il sentimento e la sensibilità poetica.

Aveva un altro significato particolare, quest’anno, il giorno di San Lorenzo, in quanto ricorreva il 150° anniversario della morte – anzi dell’assassinio – di Ruggero Pascoli, il papà di Giovanni, avvenuta il 10 agosto 1867. Un fatto che, com’è noto, non soltanto sconvolse la vita di Szvanì, che aveva undici anni, ma diede poi un’impronta indelebile a molta parte dell’impegno lirico del poeta romagnolo.

In questo quadro, genericamente mediato da una conoscenza non sempre approfondita dei ricordi scolastici e liceali, nella chiacchierata tra amici si andava a incasellare Pascoli come poeta “semplice”, e un po’ sdolcinato; Carducci come un poeta accademico, e magari trombone, andando infine a indicare – con una buona dose di relativismo – in Gabriele D’Annunzio il poeta probabilmente più vicino alla nostra modernità e a un comune sentire di oggi, specie facendo memoria di alcune liriche dell’Alcyone, parte importante del libro delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi e magari all’ultimo suo libro, il Poema paradisiaco.

Niente di più sbagliato, credo. Carducci, Pascoli e D’Annunzio – da citare così in ordine cronologico e non certo di grandezza – non appaiono a caso nei nostri libri scolastici. Davvero, invece, essi qualificano le vette della poesia italiana. E anche facendo le dovute contestualizzazioni (brutta definizione…), la loro ricerca, lo scandaglio dello stile e della parola rappresentano uno dei più alti patrimoni della nostra letteratura. Cosa che, per esempio, non riuscì appieno a Giacomo Leopardi, il padre che tutti sovrasta, nel quale la poesia, i fatti, i sentimenti scaturivano e si formavano ancora in un mix di vocaboli, diciamo così, per noi (ma anche forse per Carducci, Pascoli e soprattutto D’Annunzio) desueti: dove, il ragazzo era il garzoncello, la giovane donna la donzelletta, il viso era il sembiante…

Non è stato così, di certo, per Pascoli e per D’Annunzio – c’è una grande affinità tra i due, più di quanto appaia – e nemmeno per il cosiddetto “vate”, il celebrativo poeta dell’unità d’Italia Giosuè Carducci. Fu anche questo, certamente. Ma di più…

Anzi, forse, è proprio quest’ultimo, Carducci, irruento, vitalistico (così si dice) a sorprenderci, specie in alcune liriche delle Odi barbare, e poi, in Rime nuove, i libri della sua maturità di poeta, con descrizioni e passaggi che ci fanno rabbrividire e ci commuovono, al pari almeno del “pessimismo” – purtroppo spesso giustificato – di Giacomo.

Non per inneggiare alla tristezza, ma per sottoporre una pennellata riflessione sulla “vita che scorre”, citiamo, dalle Odi barbare otto famosi versi della sua lirica Alla stazione in una mattina d’autunno.

“Oh qual caduta di foglie, gelida / continua, muta, greve, su l’anima! / Io credo che solo, che eterno, / che per tutto nel mondo è novembre. / Meglio a chi ‘l senso smarrì dell’essere, / meglio quest’ombra, questa caligine: / io voglio io voglio adagiarmi / in un tedio che duri infinito”.

You must be logged in to post a comment Login