Apologie Paradossali

USA/1 TEMPESTA ROSSA

COSTANTE PORTATADINO - 11/11/2016

Patatrac! Previsioni, sondaggi, aspettative anche legittime, speranze: tutto cancellato. Ha vinto Trump, d’accordo, ma che cosa ha vinto? Qual è il fatto, quale la forza reale che ha fatto vincere Trump?

Patatrac! Previsioni, sondaggi, aspettative anche legittime, speranze: tutto cancellato. Ha vinto Trump, d’accordo, ma che cosa ha vinto? Qual è il fatto, quale la forza reale che ha fatto vincere Trump?

Cercherò di cavare qualcosa di utile dai commenti e ancor più dai dati oggettivi pubblicati dal New York Times, la mia ordinaria fonte d’informazione on line. Infine azzarderò un commento personale, con la difficoltà di mantenere il registro della paradossalità, quando la realtà si dimostra più paradossale dell’immaginazione.

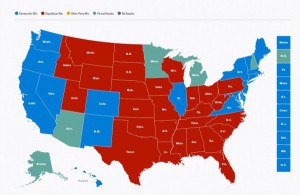

Il NYT pubblica parecchie cartine tematiche e grafici che aiutano a capire la portata ‘storica’ del fatto. Più ancora della grande macchia rossa che lascia in blu quasi solo le coste, che tutti abbiamo visto in tv e che certifica una prima spaccatura tra un’America (lasciatemi chiamare così gli Usa, in modo popolaresco) provinciale e una metropolitana, sede dei centri di potere politico e finanziario, mi ha colpito la mappa delle contee, che NYT caratterizza con una freccetta, rossa verso destra per indicare una crescita del voto repubblicano dal 2012 (candidati Obama e Romney), blu verso sinistra per indicare una crescita democratica. È una tempesta rossa, che significa una tendenza fortemente generalizzata, che soffia su tutti gli USA, con rare eccezioni, piuttosto singolari: qua e là in California e negli stati della costa occidentale, in zone delimitate di stati del sud vinti comunque da Trump, (voto afroamericano e ispanico?), in Utah (Romney catturò il voto mormone). La tempesta rossa è un uragano negli stati agricoli ma anche industriali non costieri dell’Est, quelli risultati decisivi, insieme alla Florida, per la vittoria di Trump: Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, Iowa e Michigan, lo stato di Detroit.

La sorpresa aumenta se spingiamo l’analisi all’interno di qualche singola contea. Prendiamo per esempio Los Angeles. Clinton stravince, come in tutta la California con 1.601.000 voti (71,5%) contro 525.00 (23,4%) di Trump; contea di Cook (Chicago): Clinton stravince con 1.527.000 (74,4%) contro 439.000 (21,4%); Baltimora: stravince sempre Clinton con 178.00 (85,4%) contro 22.000 (10,9%). Persino nella Florida vinta da Trump, a Miami Clinton vince con 623.000 (62,3%) contro 333.000 (34,1%). Ma come si fa a perdere con questi numeri nelle città? Tutto il resto del Paese va in direzione opposta.

Osserviamo altri grafici, estratti solo dagli exit polls, ma indicativi:

- la correlazione con il reddito mostra un recupero sostanziale dei repubblicani presso le classi meno abbienti, insieme ad una diminuzione contenuta presso i più ricchi (che sono comunque in numero molto minore)

- il supporto a Clinton dei gruppi etnici minoritari (NYT definisce così: Black, Hispanic e Asians) diminuisce sensibilmente rispetto ad Obama; il supporto dei White a Trump aumenta solo leggermente, a smentita di un voto ‘razzista’

- quanto al genere, aumenta la propensione del voto maschile per Trump, ma quello femminile diminuisce di pochissimo, a smentita di un voto ‘sessista’.

- La percentuale del voto repubblicano dei White senza laurea aumenta di molto, diminuisce, ma di meno, quella dei laureati, sembra significare che il voto repubblicano diventa ‘interclassista’.

Da dove arrivano dunque i voti di Trump: dall’America profonda e periferica, quella che è o si sente trascurata dai ‘padroni del vapore’, che non legge il New York Times, che segue la tv locale e non i network delle multinazionali dei media, che bazzica i social network come sfogatoio e non come modello di riferimento, che non gioca in borsa e se ne frega di Wall Street. Possiamo identificare abbastanza agevolmente chi ha vinto: la periferia, la campagna, il disagio della classe media, l’annebbiamento del sogno americano, il desiderio di non tornare al ‘già visto’, anche in termini di dinastie, (no all’usato sicuro, come sgarbatamente un nostro politico, anch’egli molto usato aveva qualificato Hillary non più tardi di ieri). Possiamo anche tranquillamente affermare che chi ha perso è stata Hillary, con quell’aria da prima della classe sempre insoddisfatta, con relazioni troppo altolocate per rafforzare l’adesione dei ceti popolari, con gli errori in politica estera commessi durante il mandato di Segretario di Stato.

Ma non ho ancora risposto alla domanda più difficile: che cosa ha vinto? L’editoriale del NYT ha come titolo “Donald Trump’s Revolt” che significa ovviamente che il suddetto ha guidato una rivolta, ma, leggendo a fondo il testo, si capisce che ‘Revolt’ ha anche il senso di ‘disgusto’, esattamente come in italiano usiamo ‘rivoltante’. Infatti l’editorialista prosegue ricordando tutto ciò che di Trump ha provocato il suo disgusto. La conclusione:”Misogyny and racism played their part in his rise, but so did a fierce and even heedless desire for change.That change has now placed the United States on a precipice” Provo a tradurre: “Misoginia e razzismo hanno giocato la loro parte nella sua ascesa, ma altrettanto ha fatto un violento e persino insensato desiderio di cambiamento. Quel cambiamento ha ora collocato gli Stati Uniti davanti a un precipizio”.

Non posso essere totalmente d’accordo con l’editoriale di NYT. Anch’io, se ne avessi avuto il diritto, non avrei votato Trump, ma, turandomi il naso, Clinton. Per paura, logica e motivata dell’inaffidabilità della persona, del suo sproloquiare, della sua inesperienza politica. Vero che la sua inattesa elezione potrebbe paragonarsi a quella di Reagan, ma costui aveva ricoperto la carica di governatore della California per otto anni. Potrebbe paragonarsi a quella di Berlusconi, persino a quella di Renzi, mai stato in Parlamento prima di entrarvi come Presidente del consiglio, ma altra cosa è un regime presidenziale da uno parlamentare. Aggiungo che complice di questa inattesa ascesa è lo strano meccanismo elettorale americano, con il voto per stati e non per testa, che penalizza Clinton, in parità o forse in maggioranza nel voto popolare. Guardando inoltre il voto stato per stato si vede quanto siano stati decisivi nel sottrarre consensi a Clinton la presenza di un candidato ‘libertario’, Johnson e di una verde, Jill Stein, certamente assai più ostili a Trump che a Clinton, ma determinanti nel farle perdere voti. Meglio non continuare a piangere sul latte versato, sui candidati migliori, più idonei a governare o a vincere le elezioni. Contro i fatti non valgono le illazioni.

Piuttosto devo condividere il giudizio di un oscuro lettore di NYT che nel commentarne l’editoriale afferma che la gente che aveva problemi di lavoro, di redditi, di sicurezza era stanca di sentir discutere i principali politici del Paese (aggiungo io: Obama compreso) di temi come: quali gabinetti debbono usare i transgender, se sia possibile usare l’espressione ‘terroristi islamici’, se si debbano togliere le intitolazioni di edifici pubblici, vie eccetera ai Padri Fondatori che avevano posseduto schiavi e altre facezie che non posso riprodurre, perché nel frattempo l’accumularsi di migliaia di commenti mi ha reso impossibile ritrovare il testo originale. Intendo dire da parte mia: una certa ideologia, una definita egemonia culturale che loro chiamano liberal, ma che sta a cavallo tra nichilismo e relativismo forse non rappresenta adeguatamente né gli Stati Uniti né il desiderio di progresso umano, non solo materiale del suo popolo. Questo accade nello stesso giorno in cui Massachusetts, Nevada e California si aggiungono a Colorado, Alaska, Oregon, Washington e District of Columbia nell’ammettere l’uso ricreativo della marijuana. Tutti, tranne Alaska, stati dove vince Clinton, guarda caso.

Ecco che la paura mi è passata, almeno in secondo piano. Sono stato poche volte e poco tempo negli Stati Uniti, ma mi è bastato per apprezzare molto di più quel Midwest che ha votato per Trump che le metropoli delle due coste che avrebbero incoronato Clinton in pompa magna. Ci vive gente semplice e onesta, con pregi e difetti, molto più simile a noi dei colletti bianchi che popolano l’universo terziarizzato del mondo della finanza e dei media che da New York e da Los Angeles dettano a tutto il mondo le mode, i must di consumo e di comportamento. L’elezione di Trump non garantisce un’inversione di tendenza, egli non appare un modello di sobrietà e di moralità, ma dai suoi elettori viene certamente il suggerimento di un necessario ripensamento. Questo sarà un problema per gli Stati Uniti, veramente spaccati in due non solo politicamente, soprattutto culturalmente, ma la fine dell’egemonia culturale e politica degli USA costituirà una opportunità per la vecchia Europa di riprendere nella propria autonoma e ben più radicata cultura umanistica il primato dei valori fondamentali e non contingenti, in politica e in tutte le espressioni spirituali e forse anche materiali che hanno creato la nostra comune civiltà.

Lasciamo volentieri cadere nel dimenticatoio le banali e opportunistiche speculazioni dei commentatori politici nostrani, dall’oscura deputata che si fa notare per aver dichiarato che l’elezione di Trump è peggio del terremoto, al mitico Grillo che iscrive Trump al suo seguito, ignorando che semmai, usando lo stesso linguaggio del vaffa, marcia in direzione esattamente contraria. E a proposito di cose italiane, leggo della preoccupazione dei democratici che Trump possa nominare alla Corte Suprema un giudice conservatore, grazie alla risicata maggioranza ottenuta al Senato: forse i sostenitori del monocameralismo a base maggioritaria non dovrebbero avere la stessa preoccupazione garantista dei cugini americani?

You must be logged in to post a comment Login