Stili di Vita

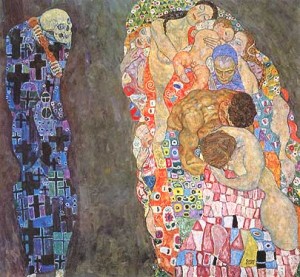

LA MORTE DELL’ALTRO

VALERIO CRUGNOLA - 10/04/2015

Si dice che l’essenza ultima della filosofia consista nel prepararsi a morire, e più precisamente a ben morire; poiché la morte è parte della vita, una vita non può dirsi buona, pienamente vissuta, se non si conclude con una buona morte. Si dice altresì che il prepararsi a ben morire sia la via migliore per prepararsi a ben vivere. La massima di Marco Aurelio – «Vivi come se questo debba essere il tuo ultimo giorno» – ci invita a compiere sempre scelte consapevoli, continuamente riviste e riformulate, circa le gerarchie di rilevanza da attribuire alla finitezza del nostro tempo, e ci chiede di saperci sottrarre – nei limiti del possibile – a imposizioni volubili e contingenti, determinate dalle occasioni e dalle circostanze, per esercitare appieno – sempre nei limiti del possibile – la nostra libertà, l’autogoverno del nostro destino.

Se il valore della vita consiste non tanto nella sua estensione quanto nella sua intensità, ne discende che la risorsa migliore di cui disponiamo, il tempo, non va dissipata in un’esistenza senza qualità. Non disponiamo di un tempo infinito così come non possiamo disporre completamente del nostro tempo finito, costretti come siamo per una quota rilevante dei nostri giorni a sottostare alla disciplina della necessità. Il segreto del ben vivere consiste nel buon uso del nostro tempo, per noi stessi e per gli altri.

Gli altri, appunto. L’idea stessa della nostra morte, così essenziale per consentirci di rappresentare e orientare la nostra vita, dipende dagli altri. Conosciamo la morte soltanto rispecchiandoci nella morte altrui, di altri che ci sono prossimi. La scomparsa di persone a noi ignote non priva la nostra esistenza, si limita a ricordarci – spesso in forme tragiche – la fragilità della vita umana e il suo destino. Né della mia morte né della morte altrui posso farmene una ragione, perché la morte è in sé senza ragione. Posso solo accettarle in quanto parte costitutiva della vita: tutto ciò che è vivente muore, ha un inizio e una fine. L’immortalità non è data; e se è, è fuori dalla vita: solo il non essere si sottrae alla morte, essendo sottratto alla vita. Nondimeno, la mortalità non cancella il senso della vita, che vale di per se stessa. Per il fatto stesso di esserci, siamo tenuti a cercare di dare dignità e pienezza alla nostra vita. La vita è di per sé affermativa. La morte azzera la nostra affermatività, ma non sopprime, per le scie che lasciamo, l’affermatività che è stata.

Non possiamo esperire la nostra morte: finché c’è vita non c’è la morte; quando subentra la morte, non vi è più la vita. La condizione dell’essere morti è inesperibile. La morte degli altri è la sola possibile esperienza del nulla che ci attende. Così vita e morte si pongono mediante gli altri in relazione simmetrica: come solo l’esistenza degli altri conferma la mia esistenza, così la morte degli altri conferma la nostra mortalità, il nostro sprofondare nel non essere. Come il nostro morire non è soltanto l’essere perduti irrimediabilmente al mondo ma è anche perdita irreversibile del mondo, così la morte altrui implica la perdita irrimediabile di una persona e della reciproca condivisione di un pezzo di mondo.

La morte degli altri, se prossimi, se costitutivi del nostro sistema di relazioni e del tessuto della nostra vita, è anche un’anticipazione della nostra morte. La morte di chi ci è prossimo attraverso la condivisione lacera quel tessuto, o quanto meno lo smaglia. La morte ci priva dell’altro: l’altro che amiamo, che è parte dei nostri affetti, che ha lasciato in noi una traccia, che ha contribuito a fare di noi quel che siamo nei punti più alti o luminosi del nostro essere. Il suo non essere assoluto è per noi il suo non essere più. Noi restiamo ancora in uno spazio e in un tempo; l’altro non più.

La possibilità del non esserci più dell’altro per noi è persino più imperativa, specie sul piano degli affetti, della necessità del nostro non esserci più per gli altri. Prepararci a morire non è «cosa mia», qualcosa che riguardi soltanto me stesso. Posso farlo a condizione che mi prepari nel medesimo tempo alla morte dell’altro. E se, come si è detto all’inizio, esercitarsi al pensiero della nostra morte è condizione essenziale per esercitarci a ben vivere, anche il prepararmi alla morte dell’altro è condizione ugualmente essenziale per il mio ben vivere, e soprattutto per il suo. La massima di Marco Aurelio incontra così il suo doppio: «Vivi come se questo dovesse essere il suo ultimo giorno».

Più di qualunque altra esperienza, la morte ci dice che l’altro non è nella nostra disponibilità. Non solo il mio tempo è finito; lo è anche quello dell’altro. Semplicemente, di ambedue i tempi normalmente ignoriamo il quando e il come del loro finire. Ma di nuovo torna in gioco l’intensità: non può bastare rendere intenso il mio tempo; deve risultarmi intenso anche il tempo dell’altro che io vivo.

La morte dell’altro, non importa se prevista o inattesa, è privazione non solo dell’altro a me stesso, ma di me stesso a me stesso. Mi trovo di botto in uno stato di mancanza senza rimedio. Resta altro, molto altro cui affidarsi appena varcata la soglia dello smarrimento; restano legami, affetti, vissuti talvolta persino più forti di quelli perduti. Ma la mancanza, quella mancanza che dapprima ci domina, non ci lascia. L’improvvisa presenza della morte nella nostra vita ci angoscia. La presenza di altri non ci abbandona ad un vuoto assoluto, e lentamente mitiga la perdita, attutisce il rimpianto, ma non colma il vuoto generato dalla perdita di quella relazione singolare e unica. L’esperienza non mi lascia solo; so che l’intensità data e ricevuta potrà con il tempo sopravvivere nella dolcezza del ricordo, ma so anche che la conquista di quella dolcezza comporta un cammino lungo e doloroso, e saperlo non mi è di conforto né di aiuto. La mancanza, di nuovo, si presenta al nostro vissuto come doppia: quella persona mi manca presenzialmente tanto quanto sento, retrospettivamente, di mancare a lei.

La mancanza e la perdita sono esperienze che non possiamo eludere. E al dunque ciascuna mancanza, ciascuna perdita non hanno rimedio. Ma finché l’altro è in vita, è viva – anche solo potenzialmente – la relazione che ho con lui. Ho il dovere di nutrire e rendere densa, corposa quella relazione. Sottraendomi, anche senza negare con questo la mia presenzialità fisica e nelle parole e nei gesti, è come se dessi anticipatamente la morte all’altro, e con questo la infliggessi a me stesso. Ogni relazione è unica e singolare. Nessuno è una relazione unica, esclusiva. L’io è una molteplicità di relazioni. Ma ogni relazione che disperdo, che non alimento è una potenzialità che se ne va. Dovremmo fare tutto il possibile per vivere la prossimità reciproca fino all’ultimo giorno. Solo così anche la perdita non smarrirà la ricchezza data e ricevuta. E in più non dovremo rimproverarci di aver aggravato, per negligenza, pigrizia o estraniazione, quella perdita svuotandola prima del suo punto di non ritorno.

Nessuno è mai completamente pronto, né davanti alla propria morte né a quella dell’altro che ci è prossimo. Nessuna morte è dolce. In questo tanto la filosofia quanto le religioni si illudono e ci illudono. Ma l’angoscia e il dolore, questo sì, saranno meno pungenti, anche se strazianti, se potremo sentirci orgogliosi di avere vissuto nella prossimità. Che è poi la sola felicità profonda che ci riserva la finitudine della vita.

You must be logged in to post a comment Login