Storia

CAMERA OSCURA E CAMERE A GAS

FRANCO GIANNANTONI - 01/11/2013

Eccoli sistemati, se ce ne fosse stato ancora bisogno, i negazionisti, quelli che nel delirio delle loro menti scombinate, speculano sui morti nelle camere a gas.

Eccoli sistemati, se ce ne fosse stato ancora bisogno, i negazionisti, quelli che nel delirio delle loro menti scombinate, speculano sui morti nelle camere a gas.

Un uomo, un polacco, ariano, renitente al servizio militare nella Wehrmacht, Willhelm Brasse, fotografo di professione, utilizzato dal 1941 dagli aguzzini di Hitler come fotografo di Auschwitz, numero di matricola 3444, baracca 26, non solo uscì vivo dall’inferno ma portò via, rischiando la vita, oltre cinquantamila immagini in negativo di uomini, donne, ragazzi, bambini, destinati a “passare per il camino”. Respinse l’ordine di bruciare il materiale servendo in quel modo la Storia. A suo modo un eroe.

Sono le carte d’identità che illustrano il “male assoluto”. La sosta davanti all’obiettivo era la prima tappa verso l’annientamento, lo sfregio alla vita, la provocazione brutale, il delirio. Lo studio come il Crematorium – ci rivela il libro di Luca Crippa e Maurizio Onnis “Il fotografo di Auschwitz” (Piemme, pp. 336, euro 14,90) – era una macchina perfettamente funzionante: chi arrivava, vi transitava in modo obbligato, saliva sul sediolo a rotazione che si alzava secondo le necessità, udiva il clic del meccanismo, poi veniva fatto scendere e se gli aguzzini erano arrabbiati, venivano scaraventati a terra da qualche metro d’altezza per provocare una dose maggiore di terrore e provocare qualche risata degli autori.

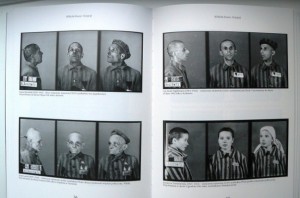

I volti sono tristi ma fieri. I volti dei bimbi con gli occhi gonfi di lacrime. Tutti vestono la divisa a strisce dei carcerati e sul petto hanno un numero. Krystyna Trzernicwska è una ragazzina di 14 anni. Appare in tre pose, di profilo con il n. 27129; di fronte; parzialmente, di lato, con un foulard che copre il capo e lo sguardo che punta oltre la vetrata, che sogna la libertà. Se nel primo scatto appare come fulminata, negli altri è cosciente del dramma. Piange. Ma non si scompone, fissa il suo boia che non è Brasse ma i suoi collaboratori. Brasse assiste incupito, sconvolto dal compito: il prelievo forzoso dell’identità, tappa della degradazione che era premessa alla morte.

Brasse non fu il solo fotografo dei lager. Ci furono Georges Angeli a Buchenwald e Francisco Boix a Mauthausen. Brasse sopravvisse perché godeva di alcuni piccoli privilegi di cui era cosciente che gli derivavano dal ruolo. Aveva cibo sufficiente e sigarette. Gli ufficiali si facevano fotografare per mandare le foto ai familiari e lo ricompensavano. Brasse sa quello che accade. Conosce l’odore di quei fili di fumi grigi, si affligge ma non può mancare al compito ricevuto, pena la soppressione.

Le fotografie non servono a definire solo l’immagine del prigioniero ma a stabilire “la consistenza fisica” dello stesso da cui dipende la sua sorte. Brasse in quel momento è “un collaboratore dello sterminio” “perché – ricorda egli stesso – una volta fotografati, quei corpi diventano immediatamente inutili”. Proprio per questa sua certezza Brasse, quando poté, ingentilì i tratti di quei volti, li abbellì, li rinforzò. Un piccolo regalo clandestino di dignità “perché gli esploratori del futuro si rendessero conto di essere di fronte a uomini e non bestie”.

Era anche un forte desiderio per cancellare dalla mente il servizio reso a Mengele, lo stratega delle sperimentazioni. Brasse fotografava le povere cavie. Fu forse in quelle circostanze che maturò la propria ribellione, quando dovette “mandare nei forni” con il suo clic malefico la piccola Rozalia Kovalczyk, polacca, dieci anni, il volto angelico, n. 39845, un pettinino nei capelli biondi.

Brasse cominciò allora a collaborare con la Resistenza polacca del campo. All’arrivo dell’Armata Rossa a fine gennaio del 1945 salvò l’archivio. Lo troveranno i russi. Lo ordineranno. Ora le foto sono visibili allo Yad Vashem di Gerusalemme e al Museo di Auschwitz. Non ci sono tutte. Quelle “tremende” non fanno parte delle rassegne.

Sarebbe opportuno a questo punto che questo libro fosse mostrato a quei cittadini che si ostinano a ignorare o negare la realtà.

Quest’estate, ad esempio, un quotidiano di una provincia del Nord Italia, si era speso con una serie di inappuntabili servizi, sostenendo che un negazionista di un paese di confine era soprattutto un bravo medico di base, dunque, che il problema non aveva ragione d’essere. Ai cittadini di quel paese, espressisi addirittura con un referendum, interessava che il medico li potesse sempre curare a regola d’arte e che se poi fosse un negazionista era marginale, anzi era un non-problema.

Sarebbe doveroso che quei cittadini si recassero in visita alla rassegna di Brasse.

You must be logged in to post a comment Login