Lettera da Roma

LA SOLITUDINE È UN ANELLO

PAOLO CREMONESI - 18/10/2013

“Il vostro GRA vince il Leone d’oro”. La scritta ha campeggiato per un mese sui grandi tabelloni informativi del raccordo. Magra consolazione per noi romani costretti giornalmente ad utilizzare i sessantotto chilometri e quarantadue svincoli dell’anello i cui punti deboli ci vengono impietosamente ricordati dall’‘Onda Verde’ radiofonica.

“Il vostro GRA vince il Leone d’oro”. La scritta ha campeggiato per un mese sui grandi tabelloni informativi del raccordo. Magra consolazione per noi romani costretti giornalmente ad utilizzare i sessantotto chilometri e quarantadue svincoli dell’anello i cui punti deboli ci vengono impietosamente ricordati dall’‘Onda Verde’ radiofonica.

La sua progettazione risale all’immediato dopoguerra, come parte integrante del piano di sviluppo dei trasporti a sostegno della ricostruzione economica e fu disegnato per l’Anas dall’ingegnere Giulio Gra. Che oltre al progetto regalò all’opera anche il nome, diventato poi acronimo. I lavori iniziarono nel 1948 ed il raccordo fu ideato come strada per evitare l’attraversamento della città – non a supporto della viabilità cittadina – sfruttando la sostanziale assenza di colline che consentiva un tracciato quasi circolare.

Se all’epoca il progetto poteva risultare avveniristico, oggi l’anello scoppia sotto la pressione dell’aumentato traffico pendolare, dell’urbanizzazione selvaggia che in alcuni punti come la Casilina ha conquistato e travalicato il GRA, dalla cronica mancanza di soldi per le infrastrutture.

“Il Grande raccordo – scrive Eraldo Affinati – continua a riassumere lo spirito dei penati: grandezza e vanità della città più bella del mondo dove nonostante gli ostacoli tutto miracolosamente scorre e ciò che sembra uguale a sé stesso in realtà non lo è”.

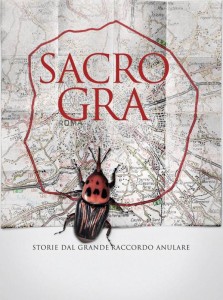

Questa trama urbana è il soggetto del ‘docufilm’ di Gianfranco Rosi, costato tre anni di lavoro. Tema non nuovo per la cinematografia. Basti pensare a ‘L’ingorgo’ di Comencini o all’ episodio di ‘Roma’ di Fellini. Qui alcuni personaggi di una orribile periferia urbana intervallano le loro storie con immagini fredde e per lo più notturne del traffico che scorre sul raccordo: un buio esistenziale solcato solo dalle luci dei neon o dei fari abbaglianti. Cavalli sui prati intorno a Boccea, i lampadari dei negozi della Casilina, quelli di mobili sulla Tuscolana, le pecore dell’Appia, le bare di Prima Porta sono il palcoscenico su cui si esibiscono i nostri eroi. Tutti ritratti per altro a camera fissa. Il che denota una certa empatia tra regista e soggetto. C’è un nobile piemontese decaduto ritratto in colti quanto surreali dialoghi con la figlia, un verace e romanesco pescatore di anguille, un inquietante cacciatore che ha come scopo della vita lo sterminare gli insetti che uccidono le palme, due cubiste di periferia, un nobile che affitta la sua villa come set per fotoromanzi e ricevimenti, prostitute e trans a caccia di clienti.

Siamo lontani anni luce dalla ‘Grande Bellezza’. La Roma qui rappresentata è all’opposto dello splendore rinascimentale di Sorrentino. Anche se va detto che l’apparente oggettività di un documentario nasconde sempre scelte soggettive: tra mille vite possibili e tre anni di riprese, quelle portate sullo schermo da Rosi sono esistenze ‘estreme’.

Alla fine il grande protagonista del ‘Sacro GRA’ diventa la solitudine. Quella di chi è rinchiuso nelle gabbie di lamiera delle auto. Quella dei personaggi che circondano l’anello di Saturno, soli davanti agli schermi della tv o del computer o nei dialoghi al balcone verso una periferia che non ascolta. E senza nemmeno il conforto di una bellezza.

Alla fine chi sembra stare meglio nel film sono gli extracomunitari: filippini, i peruviani, romene ritratti nei loro momenti di danza o affaccendati nei lavori più umili. Vincenti nella sfida della vita quotidiana perché forse con meno pretese. Ma questo è un altro discorso.

You must be logged in to post a comment Login